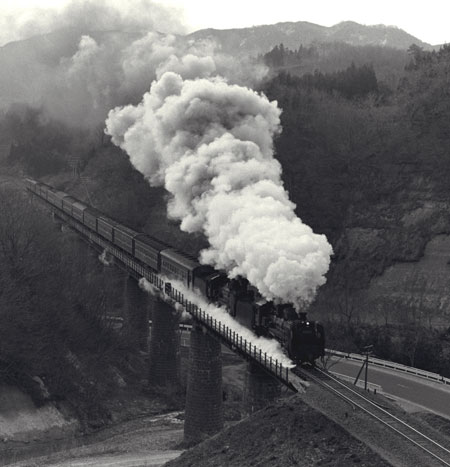

| 東北の蒸気機関車終焉のとき  1973.2 阿仁合線大野台―合川 |

|

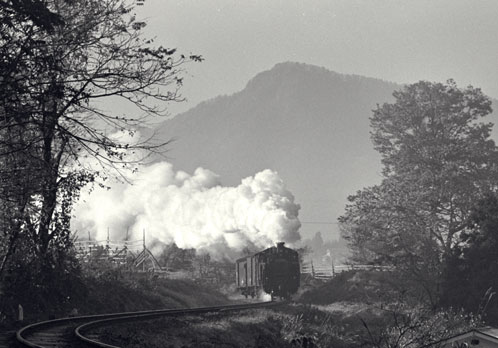

ぼくが秋田大学に入った1972年4月には、まだ東北のあちこちで蒸気機関車の煙を見ることができた。秋田県内だけでも、羽越本線をはじめとして、五能線、阿仁合線、男鹿線、矢島線、そして奥羽南線横手―秋田間(1往復)にその姿を見ることができた。  古口で回送のためにロータリーとマックレーを連結する。暖冬で、この日は雨。古口駅構内には雪がなかった。 1973.2.18 C58重連の急行列車を撮った 1973年の春がやって来た。五能線の8620と阿仁合線のC11が消える、そして陸羽東線のC58が消える、その春がやって来た。 秋田大学での2年生の授業が始まった4月12日の夕方、テレビのニュースが奥羽本線芦沢―舟形間での土砂崩れを報じていた。2回目の法面崩壊だそうで、復旧には数日かかるとのことだった。そしてそのすぐ後に、鉄研のO氏から電話がかかってきた。 「きょう、奥羽線が不通になって、『津軽』は陸東を迂回したそうだ。C58が引いたかも知れん。いやあ、行けなくて残念だったな。」 ぼくは、びっくりすると同時に、見たばかりのテレビのニュースの話をした。 「あれっ、あそこがもう一度崩れて、また不通になっているって、テレビでやっていましたよ。」 するとO氏の声が突然上ずった。 「なに! 本当か? おい、すぐに秋鉄(秋田鉄道管理局)に電話して確かめてくれ。402と403は陸東を迂回するはずだ。機関車がC58かどうかと、補機が前に付くのか後ろかを聞くんだ。今から支度をすれば402で新庄まで行ける。明日の朝、403を撮れるんだ。C58なら、これが最後のチャンスだぞ。いっしょに行かんか?」 「はい、行きます。でも、補機が付くんですか?」 「何を言うとる! C58が単機で『津軽』の編成を引けると思っとるのか!」 「は、はい。」 秋鉄機関車課で402、403の陸東迂回とC58重連であることを確かめたぼくとO氏は急いで身支度をして、秋田駅のホームで待ち合わせた。 長距離優等列車は、途中に不通区間が生じた場合、他の線区を迂回運転をするダイヤがあらかじめ組まれていた。奥羽本線福島―新庄間のどこかが不通になると、陸羽東線や陸羽西線、北上線を迂回することが決められており、402(上り「津軽1号」)と403(下り「津軽2号」)は陸東経由とされていた。だからぼくたちは、以前から迂回列車の実現を、つまり奥羽本線の不通という事態を心待ちにしていたのだが、C58が消え去ろうとする最後の最後に、その機会が訪れたのである。 この夜の402列車「津軽1号」の車内放送で、「この列車は本日、陸羽東線回りで運転いたします」という車掌の声を、ぼくとO氏は満面の笑みで聞いていた。 新庄に着いた402列車からDD51が解放されて2両のC58が連結された。ぼくたちの目の前で、蒸気機関車が重連で引く急行列車が誕生したのである。 翌朝、中山平に降り立ったぼくたちは、30分ほど歩いた丘の上で「津軽2号」を待っていた。ぼくたちのほかには誰もいない、4月13日の朝だった。 設定ダイヤの所定時刻を過ぎたころ、汽笛が聞こえ、林の向こうに煙がたなびいてきた。そしてドラフトの音とともに2両のC58が顔を出した。ゆっくり近づく重連の後ろには、青い客車が、寝台車が、グリーン車が、13両の長い列を作っている。蒸気機関車が重連で引く客車急行が奥羽山脈を越える姿を、ぼくはその終焉間近に見ることができたのだった。  陸羽東線 迂403列車「津軽2号」。 1973.4.13 中山平―堺田  新庄駅で発車を待つ上野行きC58重連急行「津軽1号」。1973.4.14  再び登った丘の上から。それにしても、何という幸運。 1972.4.15 C11が阿仁合線に復活した このころ、支線区のDL化はDE10の新製配備の動向に左右されていた。1973年春にDL化された陸羽東線と阿仁合線は、秋までにDE10の追加配置がない場合は再びSL化される可能性が残されていた。 その秋になって、吉報が入った。弘前機関区への新たなDE10の配備がなく、10月からDD14、DD15が除雪装備をつけるため、DE10が入換に回り、代わってC11が阿仁合線に復活するというのである。残念ながら陸東では数両のC58が予備機として残るだけで、本線への復活はならなかったが、阿仁合線のC11だけでもぼくたちにはたいへんな喜びだった。 11月の初め、紅葉の阿仁合線をめざして、鉄研の仲間と夜中の峠道にバイクを走らせた。行きは寒く、帰りは眠かったけれど、秋のまるまる1日をC11とともに過ごせたのは望外の幸せだった。 復活したC11たちは半年前までの3両ではなく、米沢機関区からやってきた新顔だったが、阿仁の素敵な風景の中、残された半年間を精一杯走り続け、1974年3月の雪どけとともに、その姿を永遠に消したのである。  夜中に秋田市を原付バイクで出発、朝の上り貨物を小渕で待った。 1973.11.3 前田南―小渕  比立内で憩うC11。 1973.11.3 夜の構内に浮かび上がったC58ラッセル 1973年の冬は、駆け足、と言うよりも突然にやって来た。 秋田での初雪は11月18日だったのだが、これが大雪になり、内陸部ではそのまま春までとけない根雪になってしまった。 このとき、DD14、DD15はまだ工場で除雪用の装備をつけていなかった。そこで秋田鉄道管理局では、キ100形などのラッセル車を機関車で推進する従来型の除雪列車を仕立てて急場を凌ぐことになった。そして新庄機関区では、春から予備機となっていたC58形蒸気機関車を、ラッセル車の推進機として起用したのである。初雪の翌日の11月19日に、このラッセルは新庄―院内間に出動した。それを後から聞いたぼくたち鉄研のメンバーは、歯ぎしりして悔しがった。 ところが、早すぎる寒波は再びやって来た。12月9日夕刻に秋鉄保線課に電話をすると、この日は夕刻から深夜に新庄―院内間をC58ラッセルが往復すると言う。しかし、秋田からでは時間的に間に合わない。 雪は翌10日も降り続いた。ぼくたちは撮影の支度をして秋田駅に15時に集合し、再び保線課に電話をかけた。 「雪315が出ます。SLですよ。ええ、C58。新庄発16時13分、院内着は19時20分。」 ぼくたち4人は、そのまま15時28分発の上り急行「こまくさ」に飛び乗った。 院内に着いた頃には雪はやみ、構内灯と雪明かりに照らし出された静かな夜の景色が、ぼくたちの目の前にあった。ラッセル車を撮りに来たことを駅員に告げ、到着が「上り1番線」だと教えてもらう。隣に数本の側線があり、撮影にはうってつけだ。停車位置を確認し、ホームの端まで歩いて線路に下り、撮影ポイントに回り込む。三脚をセットし、冷え込んだ夜の構内で待つ。 定刻を2分ほど過ぎたとき、「ファン、ファン」とタイフォン2声。続いて蒸気機関車の「ボッボッ」という短急2声。間違いない、ラッセル車と、それを押してきたC58の、場内信号機の「注意」確認の合図である。 3灯のヘッドライトが、ゆっくりと山から下りて来た。構内灯の雪明かりに、黒い車体が浮かび上がる。白煙が、真っ暗な空に吸い込まれて行く。 「ラッセル!」 ぼくたちは寒さを忘れて、その姿に見とれていた。  奥羽本線 雪315列車。 1973.12.18 院内 「タブレットの思い出」に進む 「空とレールの間には」のトップにもどる ホームページのトップにもどる |