奥羽山脈を越えて 東北ローカル線旅日記 6 |

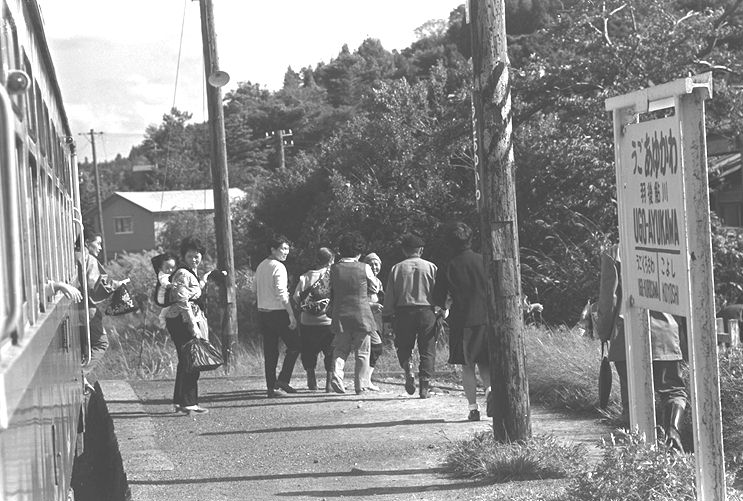

北上線 2002.11.2. ゆだ錦秋湖 (旧・陸中大石) 燃えるような紅葉を車窓に眺めるはずだった。湯田ダム(錦秋湖)の錦秋を愛でるはずだった。それが、まったくあてが外れてしまった。 朝の北上駅は、冷たい雨。まだ薄暗い景色の中を、列車は西へと走り始めた。キハ100型のコンパクトな車内は、外の雨を完全に遮断した快適な乗り心地を味あわせてくれる。 横川目を過ぎると、しだいに山が迫ってくる。岩沢は、小さな里の集落の駅だが、次の和賀仙人では、列車の正面に、奥羽山脈の前衛が立ちはだかって見える。晴れていればさわやかな秋なのだろうが、秋の雨に煙る山は、こちらがちょっと身震いするほどの幽玄の世界である。 和賀仙人からの上り勾配、大きくカーブしていくつかのトンネルを抜けた列車が、湖の辺に出たとき、ぼくは「アッ」と声を上げた。降っているのは雨ではなく、雪だったのだ。対岸の山は、ちょうどシュークリームの上にパウダー・シュガーをふりかけたように、紅葉の景色の半分から上が白くなっている。 ゆだ錦秋湖駅で降りる。ここは、ぼくが30年前に何度も写真を撮りに通った陸中大石駅だ。交換設備が取り払われ、かつての下り線だけが使われているこの駅は、久しぶりに降りたら、景色が何となく狭くなっているような気がした。周りの木が育ったためだろうか。 湿り気をたっぷり含んだ雪が、ホームの上をシャーベットに変えて行く。思いがけない雪に寒さを忘れて見とれているうちに、北上行きの上り列車のヘッドライトが森の向こうから近づいてきた。  うっすらと雪化粧をした杉木立。この年2回目の雪である。 2002.11.2. ゆだ高原―黒沢 北上線は、東北本線北上と奥羽本線横手を結ぶ、61.1kmの連絡支線である。黒沢尻(現・北上)、横手の両方から建設が進められ、全通は1924年。起点の黒沢尻は、1954年に町村合併で北上市が誕生、駅も北上駅に名称変更されたが、線区の名前は1966年まで「横黒線」と呼ばれていた。 北上線は、岩手・秋田県境を越えるのだが、奥羽山脈の中でも低い峠なので、田沢湖線のような峠のトンネルはない。ゆだ高原と黒沢の間にあるなだらかな峠を、線路はそのまま乗り越して行く。 北上線の景色のハイライトは、やはり岩手県側の和賀川に造られた湯田ダム(錦秋湖)のほとりだろう。1964年に完成したこのダムは、上流の家600戸を水没させる大規模なダムで、横黒線の線路も和賀仙人から陸中川尻(現・ほっとゆだ)にかけて、15kmにわたって付け替えられた。 北上を出た下り列車は、和賀仙人から大きく峡谷を回り込み、いくつものトンネルを抜けて、湖の岸に出る。「錦秋」の名の通り、秋の紅葉が有名だが、ぼくは、雪解け水をいっぱいにたたえた春が美しいと思う。ぼくは秋田にいた学生時代に、何度も北上線を訪れ、この大きな景色の中で楽しい時間を過ごした。 北上線は、貨物列車も多く、また、1971年から1975年までは、ディーゼルカーによる特急「あおば」が運転されていた。しかし、東北新幹線の盛岡開業によって、秋田へのルートは盛岡からの田沢湖線経由に代わり、北上線は、急行列車も走らないローカル線になってしまった。 1996年、その北上線に久しぶりに活気がもどった。盛岡から秋田への、秋田新幹線の工事のために、田沢湖線が1996年から1997年にかけて全面運休となり、秋田への乗客のために、新幹線北上駅から、北上線・奥羽本線経由の特急「秋田リレー号」が運転されたのである。 その、1度だけの冬に、ぼくは北上線を訪ねた。真新しい高速道路がところどころで景色の邪魔をしていたが、ぼくは久しぶりに、雪に足をとられる楽しさを味わった。。 「秋田リレー号」には、昔の特急「あおば」のような風格はなかったが、それでも、たくさんの乗客たちが、この北上線のすてきな風景を見ていると思うと、とてもうれしかった。 かつて何度も列車を下りた陸中大石は「ゆだ錦秋湖」に、そして岩手湯田は「ゆだ高原」になっていた。陸中川尻の駅は、「ほっとゆだ」と名前を変えていた。その「ほっとゆだ」の駅に、 特急「秋田リレー号」は、一日2往復だけ、停車する。特急列車から降りてくる人たちの姿に、ぼくは、この風景がこれからも続いてほしいと、かなわぬ思いに駆られていた。  この年だけの特急列車から、たくさんの人が降りてきた。1997.2.8. ほっとゆだ  温泉つき駅舎として有名な、ほっとゆだ駅。 1997.2.8.  曇ったガラスの向こうに、家路を急ぐ人たちが映る。 1997.2.8. 黒沢  まだ雪深い3月末の和賀仙人。奥羽山脈を越えてきた北上行きの朝の一番列車である。 2003.3.  冬と早春が、山と里の間で綱引きをしている。 2003.3. 横川目―岩沢  夏の朝日を受けて。 2001.8.19. ゆだ錦秋湖―ほっとゆだ  北上線には、かつてディーゼル特急「あおば」が走っていた。 1975.2.● 平石―小松川  貨物列車からタブレットを受け取る。 1975.8.1.相野々 田沢湖線 「こまち」が走る峠道  奥羽山脈・秋田駒ケ岳は田沢湖線のシンボル。優美なスカイラインを見ながら、「こまち」が走る。 2003.5.6. 赤渕―大地沢信号場  新緑の中を走る「こまち」は、「すべる」と言ったほうがいいくらいに優雅だ。 2003.5.6. 志度内信号場―田沢湖  初めて見た人はびっくりする、「こまち」の踏切通過シーン。 2003.5.6. 生田―角館  米どころの仙北平野を駆け抜ける。まだ田に水が入っていなかった。 2003.5.6. 鑓見内―羽後四ツ屋 角館駅近くの踏切の遮断機が下りていた。車の助手席に乗っていたぼくは、運転席の知人と、おしゃべりを続けていた。 まもなく、ぼくたちの目の前を、太目の車体の秋田新幹線「こまち」が、ゆっくりと横切っていった。運転席の知人の口が、動かなくなった。 遮断機があがり、アクセルを踏みながら、彼が大きくため息をついた。 「いやあ、たまげた。一瞬、何が起こったかと思いましたよ。新幹線が目の前を通るんですから。考えてみれば、ここは「こまち」が走っているんダスナ。」 地元の人にはあたりまえの光景になっているが、県北の鷹巣町に住む彼がこの光景を見たのは初めてだそうだ。 東北新幹線の線路を、「はやて」とともに最高速度275キロメートルで飛ぶように走ってきた「こまち」は、盛岡から田沢湖線に入る。新幹線と同じ線路幅になっているとは言え、在来線であることには変わりがない。特急列車だが、単線を走るために交換待ちの停車もあり、窓の外の景色は、東北新幹線と比べものにならないほど、ゆっくりと通り過ぎて行く。だが、ぼくは、この田沢湖線、そして奥羽本線を走る「こまち」のほうが好きだ。 在来線の線路幅を新幹線と同じに広げて、新幹線の列車を直通させる「ミニ新幹線」方式と言われる。福島から山形、新庄への奥羽本線も広軌化されて、山形新幹線「つばさ」が走っている。 「ミニ新幹線」方式だと、スピードはフル規格の新幹線の半分程度に抑えられるが、建設費は安く、また、在来線の普通列車も同じ線路を走らせることができる。線路幅が狭いままの他の線区との直通運転はできなくなるが、東北本線(だった)の盛岡―八戸間のように、新幹線開業によって在来線がJRから切り離されたり、信越本線碓氷峠のように、線路そのものがなくなってしまった現実を見ると、「秋田新幹線」は「ミニ」で本当によかったと思う。  朝の通学列車。田沢湖線は生活路線でもある。 2003.5.6. 鑓見内 5月の朝、すっきりと晴れ上がった青空の下を、「こまち」の一番列車が駆け抜けていった。まだ水が入っていない田んぼが多く、水面に映る「こまち」の写真は撮れなかったけれど、まるで線路の上をすべるように走る6両編成の「新幹線」の姿は、まったく「こまち」の名にふさわしいと思えた。 「こまち」が東京へ向けて走り去ったあと、田んぼに囲まれた無人駅のホームに、高校生たちが集まってきた。自転車に乗って、あるいは親に車で送られて、朝のホームはしだいに明るさと賑やかさを増してくる。 ホームの警報機が鳴り、田んぼの向こうから大曲行きの電車が走ってきた。すでにたくさんの高校生たちが乗っている。この駅でさらに生徒たちを乗せて、電車が走り去って行くと、駅はまた、もとの静けさにもどった。  用水路から田に水が引かれる。もうすぐ、平野は「水の国」へと変貌する。 2003.5.6. 生田―角館  広軌タイプの701系が駆け抜けるのは、春の山里である。 2003.5.6. 刺巻―神代 田沢湖線の開通は、奥羽山脈を越える鉄道の中では一番遅い。盛岡から雫石までの「橋場線」の開通は1921年、大曲から生保内(現・田沢湖)までの「生保内線」は1923年に開通しているのだが、岩手・秋田県境の仙岩峠は長いトンネルで貫かなければならず、田沢湖線として全線が開通したのは、1966年のことである。 まだ「橋場線」が開通したばかりのころ、宮沢賢治は、「橋場線七ツ森下を過ぐ」という詩を作っている。地図で見ると、この「七ツ森」は、小岩井と雫石の間を走る列車のすぐ南に集まっているちいさな山並みで、一番西の生森(おおもり)山の頂上付近からの景色はすばらしい。北に岩手山と裏岩手連峰、、西の雫石盆地の向こうには奥羽山脈の山々が連なる。空気の澄んだ日の午前中がよさそうだ。ぼくが登ったのは5月の午後だったので、下を通る「こまち」が霞んでしまった。七ツ森の麓には、雫石町立七ツ森小学校がある。 宮沢賢治が歩いた道をたどるフィールドワークはたくさん行われているが、ここ七ツ森も、近くの小岩井農場と並んで、定番コースになっている。 岩手・秋田県境の仙岩峠を、田沢湖線は峡谷にへばりつき、鉄橋を渡り、長いトンネルをくぐって越えている。岩手県側の赤渕駅と秋田県側の田沢湖駅の間には、峠の仙岩トンネルの両側に、大地沢、志度内の信号場がある。「こまち」は、とても「新幹線」とは思えない、ゆっくりとした速度で、この峠を越えるのだが、5月下旬に「こまち」でここを通ったときには、ぼくは窓の外の線路端に、何本ものウドを見つけることができた。こんな楽しみが「新幹線」の車窓で味わえるのだから、ぼくは「こまち」が大好きなのである。  深い谷間を走る鉄路が、都市を結んでいる。 1998.3.27. 志度内信号場付近  DE10型ディーゼル機関車が引く、朝の通勤通学列車。遠くには腕木信号機が見える。 1972.11.23 神代  赤渕駅に進入する下り列車。 1972.11.23  ディーゼル急行「たざわ」が走っていた頃。 1975.10 志度内信号場―田沢湖 花輪線  歳月移ろえど 1995.2.26. 陸中花輪(現・鹿角花輪) まだ蒸気機関車8620が龍ヶ森の急勾配に挑んでいたとき、高校生のぼくは、花輪の叔母の家をベースにして、花輪線の景色と蒸気機関車を追いかけていた。 ぼくが秋田大学に入った1972年には、すでに花輪線に蒸気機関車の姿はなかった。だから大学時代の花輪線とは、叔母の家に泊まりに行ったり、たまに列車で通るだけで、撮影対象としては扱っていなかった。そして卒業して東京に戻ってからは、すっかり花輪線とはご無沙汰してしまった。 そのぼくが再び花輪線に通い始めたのは、伯父の葬儀がきっかけなのである。 1995年2月、花輪にすんでいた伯父が亡くなったという知らせと、葬儀に父といっしょに行ってくれないかという電話を母から受け、ぼくは20年の歳月を経て、冬の花輪に向かうことになった。 東北新幹線で盛岡に着くと、父は、高速バスに乗るのだと言う。ぼくは少しのショックを受けながら、初めて大館行きの高速バスに乗り込んだ。バスは、花輪線の列車よりも速く、本数も多いのだ。この日ぼくと父が乗った便は、2台のバスにほぼ満員の客を乗せて、盛岡駅前を発車した。 東北自動車道は、盛岡から十和田南まで、花輪線を何度も跨ぎながら北へ伸びている。バスの窓から、白い雪の上に続く2条の鉄路を、ぼくはまるで自分が踏みつけているようなやりきれない思いで見つめていた。 翌日の朝、葬儀の前に、市内のホテルから駅まで、散歩に出た。凍てついた街路の感触を楽しみながら歩いて行ったぼくは、駅のそばの踏切で、びっくりして思わず大きな声を上げてしまった。なんと、線路の傍らに、昔のままの腕木信号機が、雪晴れの青空にすっくと腕を伸ばしていたからである。 帰路は、もう1日滞在する父を残しての一人旅になった。もちろん花輪線である。朝の陸中花輪駅に行くと、構内の側線やターンテーブルは撤去されているものの、駅舎もタブレットも昔のままだった。到着した上下の列車からは、高校生たちがたくさん降りてきた。 ぼくを乗せた盛岡行きのキハ58型ディーゼルカーは、エンジンがパワーアップされているためか、米代川の谷を軽快に上って行く。昔と同じ景色が、今、窓の外にある。いや、そうではない。東北自動車道ができ、貨物列車がなくなり、交換駅が減り、列車の座席も空いている。花輪線は時代に取り残されてしまったのだろうか。 そんなことを考えていたぼくの耳に、「ジリリリン!」というATSの警報音が聞こえた。そう、列車には、鉄道には、高速道路を走るバスにはない安全システムがあるのだ。そのことに気づいたぼくは、たまらなくうれしくなった。 好摩に近づくと乗客はしだいに増え、東北本線に入ると、3両編成の列車は通路まで人でぎっしりと埋まった。花輪線は今も生きているのだ。 盛岡へ向けて本線を快走する列車の中では、懐かしい訛りが飛び交っていた。ぼくはうれしくなって、ザックの上に置いた手を、しっかりと握りしめていた。  米代川の谷は吹雪の通り道。 1997.1.25. 湯瀬温泉  東北自動車道が通行止になったためか、この日の列車は混んでいた。キハ58の車内は、かつての急行列車を思い出させる雰囲気。 1997.1.25.  タブレットを確認した駅長が発車合図をする。 1997.1.26. 安比高原  真っ白になった出発信号機の腕が下がり、「進行」を現示している。通票を確認して運転士に渡す。 1997.1.25. 湯瀬温泉  夕暮れの無人駅に下り列車が着いた。ここは盛岡の通勤圏である。 1997.1.25. 北森  花輪線の列車運行を、1999年まで、この転轍器が守っていた。 1997.1.25. 荒屋新町 花輪線は、東北本線の好摩と奥羽本線の大館を結ぶ、106.9kmの連絡支線。列車は盛岡から直通している。勾配がきついので、山田線と同じく、エンジンが2基ついたキハ52型、キハ58型が使われている。 松尾八幡平から千分の33の勾配を一気に上ると、安比高原。八幡平と七時雨山の間の鞍部で、ここから荒屋新町まで下る。荒屋新町からまた上りになって、横間―田山間で、今度は奥羽山脈の分水嶺を越える。田山からは日本海に注ぐ米代川に沿うが、ここはまだ岩手県。秋田県に入るのは、湯瀬温泉からである。 タブレットと腕木信号機は、1999年の自動信号化によって廃止されたが、2001年から、盛岡運転所に配置されているキハ52、キハ58の一部が、昔の国鉄時代の塗色に塗り替えられ、鉄道ファン(もちろんぼくも)の注目を浴びた。彼らは花輪線、山田線、岩泉線が活躍舞台なので、東北へ出かけるときには、インターネットで運用を確認することにしている。この色、大好きだから。 悔しいのは、東北本線盛岡―八戸間が新幹線八戸開業によって、第三セクターに転換されてしまい、花輪線の列車が盛岡―好摩間は「いわて銀河鉄道」に乗り入れる形になったこと。運賃はこの区間は別計算になり、花輪線利用者にとっては、とばっちりの値上げになってしまったのだ。また、東北新幹線の車掌は、ぼくが聞いている限り、盛岡からの花輪線やいわて銀河鉄道の接続列車の時刻を言ってくれない。ただでさえ花輪線は高速バスに客を取られているのだから、せめて花輪線の発車時刻を客に伝えてほしいと、切に願っているのである。  花輪線は、岩手山を東から北へめぐるように走る。 東大更―大更  花輪線は、盛岡近郊の通勤通学路線でもある。 北森  夕暮れの空に、信号機が浮かび上がる。 荒屋新町  国鉄時代の色で走っています。 2003.8.6. 平館―北森  この日、大館で友人を見送った。国鉄色のキハ58型と、若き日の「寅さん」を思わせる友人の組み合わせ。 2003.8.24.  前森山(今は安比高原スキー場)を背に、8620型が前引き後押しで勾配を上る。 1970.3.15. 岩手松尾(現・松尾八幡平)―龍ヶ森(現・安比高原) 男鹿線 半島への鉄路は通学路線  吹雪の朝、凍てついたホームに列車が到着した。 2002.12.27. 上二田 その朝は、ひどい吹雪だった。西風が粉雪や固いあられを吹き飛ばしてきた。顔にあたると痛いので、思わずカッパのフードを手でしっかりとつかんで、やり過ごす。 吹雪に吹かれる無人駅に向かって、車が何台もやって来る。学校へ通う子どもたちを、駅まで送って来るのだ。都市近郊の駅では、こんな風景がどこでも見られるのだが、この日は吹雪のせいか、車の数がとても多いように感じられた。 秋田行きの列車は、1分ほどの遅れで、吹雪の向こうからヘッドライトを光らせて走って来た。キハ40系の鋭角的なエンジン音が、きょうは信頼の象徴のように聞こえた。高校生や通勤客で賑わう列車の中では、楽しそうな話し声が飛び交っていた。 県都・秋田市と男鹿半島を結ぶ男鹿線は、天王と船越の間で、八郎潟と日本海をつなぐ船越水道を渡る。かつて大規模干拓で名をはせた八郎潟は、干拓地の近代的な農村・大潟村と、その南に狭くなった湖面を残す八郎潟調整池となり、船越水道は拡幅・直線化された。 男鹿線のコンクリート橋の下の岸辺には、ここ数日の寒波でできたスガ(氷)がたくさん浮かんでいた。寒風の吹きつける岸辺で、ぼくは斎藤隆介の童話「八郎」を思い出していた。 男鹿線は、男鹿半島の南にある船川港への物資運搬のために建設された。船川(現・男鹿)開業は1916年だから、第一次世界大戦中のことである。当初は「船川軽便線」と呼ばれていた。1922年に「船川線」となり、1937年には、終点の船川から船川港までの貨物線が建設された。そして男鹿半島の観光開発の視点から、1968年に、船川駅を男鹿駅に、線名も船川線から男鹿線に改称された。 男鹿線の起点は奥羽本線の追分だが、列車はすべて秋田から直通している。秋田から男鹿まで、1時間の旅だ。海岸近くを走っているのだが、実は景色はあまりよくない。使われている車両はキハ40系で、中には通勤通学用に、座席を全部ロングシートにした車両もある。また、最近は車体に「なまはげ」がラッピングされている。男鹿の「なまはげ」は、全国的にも有名な年越し行事のキャラクターなので、男鹿線のイメージアップに貢献できるかも。  窓枠には雪が凍りついている。でも、エンジンはたくましい音を響かせていた。 2002.12.27. 二田  八郎潟と日本海を結ぶ船越水道には、スガ(氷)がいっぱい浮かんでいた。 2002.12.28. 天王―船越 由利高原鉄道  夏の川風が心地よい。 1995.7.31. 吉沢―川辺  川とともに、時間がゆったりと流れて行く。 2002.2.24. 西滝沢―吉沢 「ブリザードはどうしたのよ! ブリザードは!?」 まだ2月だというのに春の陽気の酒田駅で、熟年の女性たちが、迎えにきた友人に笑いながら大きな声で話しかけていた。きっと、吹雪を体験したくてこの季節にやって来たのだろう。ぼくは、笑いをこらえながら、彼女たちに同調した。ぼくも、雪景色の中を走る列車の写真を撮りに来たのだから。 酒田から羽越本線の電車で北上したが、海岸沿いにはまったく雪がない。困ったぼくは、羽後本荘から内陸部の矢島へ向かう由利高原鉄道に、望みを託すことにした。 羽後本荘からのディーゼルカーは、小さめの車体にセミクロスシート。羽越本線の701系ロングシート電車よりもずっと快適だ。そして、発車してから10分もしないうちに、山すそに雪が見えてきた。そして、前郷を過ぎると、田んぼも雪に覆われている。住んでいる人には悪いけれど、ぼくは安心して撮影ポイントを探し始めた。  1両だけの列車の響きが、曇った空に吸い込まれていくようだ。 2002.2.24. 西滝沢―川辺 由利高原鉄道は、かつての国鉄矢島線を引き継いだ、第三セクターの鉄道だ。羽越本線の羽後本荘から、子吉川に沿って、矢島までの23kmを約40分で走る。「鳥海山ろく線」の名前がついているが、鳥海山の登山口へは、さらにバスで入らなければならない。だが、車窓からは鳥海山が大きく見える。 地元の人たちが「ゆりてつ」と呼ぶこの鉄道には、タブレットが現役で活躍している。交換駅はほぼ中間にある前郷で、懐かしい風景を今も見ることができる。ただ、前郷の古い駅舎は、同じ由利町の鮎川駅、黒沢駅とともに、2003年に解体され、新しい駅舎に生まれ変わった。 この鉄道、羽後本荘から前郷までは、横手と本荘を結ぶ私鉄の「横荘鉄道」として、1922年に開業したのだが、全線開通ができないまま、国鉄に譲渡されて、羽後矢島までが1938年に延長開業した。そして1985年、国鉄の分割民営化を前に、由利高原鉄道として再出発したのである。  前郷では、タブレット交換の風景を見ることができる。 2002.2.24.  国鉄矢島線時代。午後の列車から、たくさんの人たちが降りてきた。 1973.10.● 羽後鮎川(現・鮎川) 小坂鉄道 鉄道ファンに人気の貨物列車  DD13型三重連貨物列車、小坂発車! 2002.3.29.  茂内で2両を切り離して、単機で大館に向かう。 2002.3.29. 茂内  茂内駅の通票閉塞器。今や貴重品である。 2002.3.29. かつて、東京近郊のあちこちの駅の構内に、DD13というディーゼル機関車がいた。ぼくが子どものころ、ディーゼル機関車といえば、その凸形の無骨なスタイルのDD13しか思い浮かばなかった。 国鉄DD13型は、1958年から1966年にかけて、416両が製造され、大都市近郊の操車場や構内の貨車の入替作業に使われていた。本線の貨物列車の先頭にはほとんど立たず、景色のよいローカル線に配置されることもなかった。ただ黙々と地味な仕事を続け、国鉄の解体と同時期に、すべて廃車となった。 だが、この機関車は、あちこちの私鉄や貨物専用線向けにも作られた。また、国鉄から中古車を買い入れたケースもあり、同じスタイルの機関車は、まだ意外なところで見ることができる。秋田県の山間部を走る小坂鉄道もその一つだ。 だが、この鉄道は時刻表には載っていない。かつては旅客営業をしていたのだが、1994年に廃止されてしまったからだ。 もともと、小坂鉱山の鉄道として1909年に開業した小坂鉄道は、1959年に鉱山会社の同和鉱業に吸収され「同和鉱業」が経営する鉄道となった。大館―小坂間22.3kmと、大館―花岡(やはり鉱山があった)間4.8kmの2路線があったが、花岡線は1985年に廃止されている。1989年に、小坂の事業所が「小坂精錬」として独立したため、鉄道の名前も「小坂精錬」となり、1994には旅客営業が廃止され、貨物専用鉄道となった。正式な会社名ではないが、昔も今も「小坂鉄道」と呼ばれ続けているので、ここでもその名前を使っている。 小坂鉄道が運んでいる貨物は、小坂精錬で製造された濃硫酸である。 小坂鉄道には今、鉄道ファンの熱い視線が集まっている。なぜなら、山里の風景、タブレット閉塞に腕木信号機という素敵な舞台装置に囲まれて、DD13型ディーゼル機関車が「三重連」で貨物列車をけん引する姿を見ることができるからだ。 蒸気機関車をディーゼル機関車やディーゼルカーに置き換えることを「無煙化」と呼んだが、ディーゼル機関車もディーゼルカーも、実はだいぶ煙を吐き出す。トラックの排気ガスを考えれば、想像いただけるだろう。小坂鉄道のDD13も、発車のときや、坂道を上るときには、だからなかなかの迫力なのだ。 ぼくは、大学時代の1975年に、卒業論文の調査で初めて小坂鉄道を訪れた。会社で鉄道事業について話を聞き、資料をもらって、山間の駅に降り立った。そして、晩秋の日の静かな午後を、ぼくはディーゼルカーやディーゼル機関車とともに過ごしたのである。 それから30年。ディーゼルカーは消えてしまったけれど、DD13たちは、変わらない山里の景色の中に、今もエンジンの音を響かせている。  まだ旅客列車が走っていた頃。 19● . 篭谷  小坂駅の前に、小さな蒸気機関車が置かれていた。 1975.11.●  旅客列車同士の交換風景。 1975.11.● 茂内  貨物列車を重連で引く。 1975.11.● 茂内―篭谷  小さな鉄道の、小さなお客様が降りてきた。 1975.11.● 篭谷 秋田内陸縦貫鉄道  秋の朝、マタギの里を列車が走る。 1997.11. 秋田内陸縦貫鉄道(秋田内陸線)は、秋田新幹線が走る角館と、奥羽本線鷹ノ巣を結ぶ、全長94.2kmの第三セクターの鉄道だ。もともとは、鷹ノ巣―比立内間の国鉄阿仁合線と、角館―松葉間の国鉄角館線だったのだが、比立内と松葉の間の建設工事が完成しないうちに国鉄が分割民営化され、この二つの線区はJRから切り離されてしまった。そこで地元では、秋田県や沿線市町村などが出資して「秋田内陸縦貫鉄道」を発足させ、すでに工事が進んでいた未開通部分を1989年に開通させたのだ。 沿線にすばらしい財産をもつ秋田内陸縦貫鉄道だが、過疎化と少子化の波に押されて、赤字経営が続いている。このままでは存続が危ぶまれる事態である。そこで会社では、この施策のひとつとして、2003年7月から、秋田内陸縦貫鉄道に様々な助言をしたり、手助けをするサポーターを、一般から広く募集することになった。もちろんぼくもすぐに登録した。  窓の汚れを落とすサポーター。 2003.10.25. 阿仁合運転区  駅名票のサビを落とす。 2003.10.25. 阿仁合  お座敷車両でコンサート。 2004.2.22.  森吉山へは、スキー場のゴンドラで登ることができる。ゴンドラは、高山植物のシーズンや、秋の紅葉のときにも運転され、内陸線阿仁合駅からゴンドラ乗り場までの無料バスが出ている。東京から出かけたぼくの仲間たちが、記念撮影。 2004.2.21.  サポーター主催の撮影会。色とりどりの車両が整列した。 2004.3.28. 秋田内陸縦貫鉄道の起点は鷹巣だが、首都圏からの場合は、秋田新幹線「こまち」で角館から入るのがふつうだ。 鷹巣から100km近い距離を走って来た2両編成の急行「もりよし1号」が角館に到着した。乗客が降りると、さっき車内販売のワゴンを押していた女性車掌が、黄色いヘルメットとチョッキを身につけて、線路に降りて行く。引込み線に待機していた普通列車用のディーゼルカーとの入換作業の誘導をするのだ。緑の旗が振られて、エンジンが唸り、本線と分けるポイントを通過する。傍らを発車していく東京行きの「こまち」の窓から、乗客たちの「あれっ?」という視線が注がれる。 角館を発車した秋田内陸縦貫鉄道鷹巣行き急行「もりよし2号」は、広々とした仙北平野から、しだいに山里の景色の中へと入って行く。角館の桜で有名な檜木内川の上流を何度も渡り、青田と緑の山に包まれて、列車は北へ向かう。転換クロスシートと、中央にサロン風の座席を備えた車両は、なかなか快適だ。  急行「もりよし」号の車内には、サロン席もある。 2003.9.19. 峠の長いトンネルを抜けると、列車は「阿仁マタギ」駅に停車する。マタギとは、かつて集団で雪の山に入り、熊などのけものを追った猟師たちのこと。民俗学の世界では広く知られている、ここが日本のマタギの本家なのである。阿仁マタギから比立内、そして阿仁合までは、米代川の支流・阿仁川の河岸段丘の上を走る。紅葉が一番美しいのが、このあたり。シーズンには、列車の徐行サービスも始まった。 今、この内陸線の存廃が取りざたされているが、ぼくは、貴重な観光資源として、この鉄道の存続を求めているのだ。 |